今年31歲的王祝一,別看看他年紀輕輕,在樓王擔任村干部已有7年了,獲得的榮譽也是一串串。

“人的一生只有一次青春。現在,青春是用來奮斗的;將來,青春是用來回憶的。”昨天上午,在鹽都區樓王鎮仁和村采訪,記者見到該村黨總支書記王祝一的筆記本扉頁上寫著這樣一句話。

今年31歲的王祝一,別看看他年紀輕輕,在樓王擔任村干部已有7年了,獲得的榮譽也是一串串。他先后被表彰為鹽都區優秀黨務工作者、江蘇省蘇北計劃金質獎章、江蘇省蘇北計劃優秀志愿者……日前又領回江蘇省優秀大學生村官的榮譽證書。

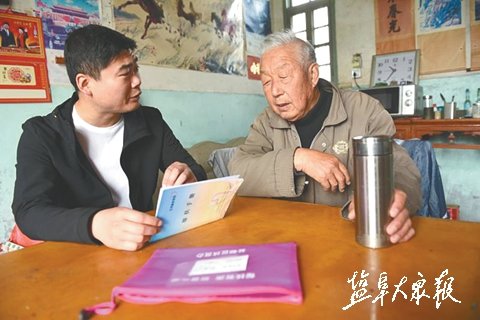

△王祝一走訪農戶。

一心為民關愛弱勢群體

王祝一是宿遷人,2008年在大學里入黨,2010年大學畢業后在團省委蘇北計劃項目辦做志愿者1年。2011年7月他報名應聘成為鹽都區樓王鎮一名大學生村官,在慶豐村擔任黨總支副書記4年,2015年7月后任仁和村黨總支書記。

幾年來,王祝一扎根在這片土地上,情系群眾,努力工作。仁和村村民委員會主任王知清介紹,王書記會說“農村話”,善于與群眾交朋友、嘮家常,他能及時掌握真實的村情民意,為創新村官工作的開展打下堅實的基礎。

“剛做大學生村官時,由于缺少社會經驗,我也有不適應,對農村情況不熟悉,怎么辦?我就向村里的老干部請教,積極走訪群眾,腿勤一點、嘴勤一點、腦勤一點,慢慢打開了局面。”王祝一說。

他堅持凡是群眾反映的事,不論大小均要主動服務好。

2015年7月份,王祝一來到仁和村工作,他從群眾最直接、最關心、最關注的民生實事做起,不斷增強村民的獲得感。為豐富干群文化生活、增加安全法制意識,王祝一相繼組建了村舞蹈隊、村青年志愿者服務隊,邀請鹽城市淮劇團為村民送戲下鄉,邀請相關專業人士義務給村民普及安全、消防、法律知識。應群眾的要求,近幾年,村里還新建了黨群服務中心、居家養老服務站、衛生室,修建道路9千米、農橋7座、泵站6座,以及法制公園1座,頗受社會好評。有一次,仁和村河水水位受大風暴雨影響急劇上漲,王祝一第一時間趕到村閘口,帶領干群開閘放水。為確保群眾生命財產安全,他堅持在閘口守了一整夜。

王祝一特別關愛弱勢群體,這幾年他拿出3000多元捐助村里的孤寡老人、留守兒童。五保戶彭金喜說:“王書記常來看我,人很好。”有一次,王祝一在走訪老黨員的路上遇到一名因中暑暈倒在路邊的老人,他在第一時間聯系村醫生和附近村民,中暑老人成功獲救,其親屬專程送來錦旗以表謝意。

考取事業編制仍選擇留農村

“我們不懂電商,王書記帶領我們通過‘互聯網+’的形式拓寬產品銷售渠道,他是我們奔向小康路上的帶頭人。”這是仁和村漁網窗紗協會會長張志兵的肺腑之言。該村共有12個漁網窗紗廠,其中蟹袋的產量約占全國的40%,因銷售渠道單一,一度銷路不暢。王祝一經過調研,積極與上級相關部門溝通,于2016年底建成了仁和村漁網窗紗電商平臺,成功拓寬了銷售渠道,今年已實現銷售額比去年同期凈增200萬元。

王祝一心系群眾,盡力為基層多辦好事、多干實事、多解難事,用情融入群眾,也贏得了大家的稱贊。在2016年村黨支部換屆大會上,他全票當選仁和村黨總支書記。

2016年7月,王祝一被市委組織部選派參加中組部、農業部組織的全國大學生村官培訓班,并擔任培訓班的體育委員。培訓期間,他積極組織同學參加早鍛煉、課外活動、聯誼晚會,受到老師、同學的好評。

2017年4月28日,王祝一參加團區委組織的“為榜樣點贊、向青春致敬”紀念五四運動98周年暨青春故事分享會,他作為全區村官唯一代表講述村官的故事,贏得了與會者的陣陣掌聲。

今年1月,他以優異的成績考取事業編制。在領導征求工作意向時,他毫不猶豫地選擇繼續留在農村、留在仁和,擔任村干部。他說,他要繼續在廣袤的土地上施展才華!

作詩記載奮斗歷程

王祝一傾情奉獻第二故鄉。因忙于工作,王祝一一年難得幾次回家探望遠在宿遷市沭陽縣的父母。王祝一說:“在沭陽的父母雖然十分想念我,但還是叮囑我要踏實做人,用心為百姓做事,拉近與群眾的距 離。父母說,做好工作就是對他們最大的盡孝。”他非常感謝父母的理解、支持。

王祝一沒有辜負父母的期望,他用自己的汗水和青春在第二故鄉譜寫了熠熠生輝的人生樂章。

接受采訪時,他動情地給記者朗誦了他在《大學生村官園地》上發表的詩歌:

“那個夏天的風很冷/ 行囊里裝載著陌生/ 陌生的是整座城市、模糊的夢/春秋輪轉/而今老了歲月、暖了冬風/路、橋、爭吵/種、收、微笑/不曾走近百姓/就不懂一聲“書記”會讓你有多自豪/用心將群眾的聲音串成最美的音符/奏起為民服務的歌/歌聲里最美的是群眾會心的笑。”

這正是他這幾年在農村成長與奮斗歷程的真實寫照。

作為新時代的大學生村干部,他志存高遠、求真務實,在幫助農民受益的事業中奉獻社會,在加快社會主義新農村建設的實踐中書寫青春!